小意思︱ take it easy

|

首頁︱鏡像︱購買出版品 |

|

(一)

以下的故事,說的是「人生是一個謎」。

謎面,如下所述,謎底,揭開了,好像不足為訓。對我的生命沒有影響。

此中的因緣果報,或許是有的,但是不可說,說不出一個所以然。

隱隱約約我只覺得;這可能只是一個玩笑。是一個感覺吧?

知之為知之:如果真要為這故事找一個教訓,可能只是:「騎腳踏車要小心」吧。

(二)

那一年我廿六歲,住在八打靈美嘉園。

有一晚,我正在房裡的浴室淋浴。電話突然響起,我包毛巾跑出來接聽:

「阿明,救我!救救我!」話筒裡傳出女孩尖細的求救聲。

我喂喂了幾聲(忘了自己說什麼。)

「對不起,打錯電話。」對方要放電話。

「不不,你不要放下。」我說。

跟她談了一談,才明白發生什麼。原來這女孩名叫吳欣怡(姑且名之),十六歲,父親是馬來西亞人,母親是新加坡人。她父母剛剛離婚,父親帶她到關丹某花園住宅區。這一晚,她父親有朋友想侵犯她(父親袖手不理。)她掙脫,跑了出來,看見一間住宅沒關門(只有小孩沒大人。)她走進去,急急找到電話,本來想向一名住在吉隆坡的朋友阿明(姑且名之。)求救,記錯電話號碼(她什麼都沒帶出來。)電話接到我房裡。

我勸吳欣怡報警。她幾乎哭出來。不不不,原來,她不想父親坐牢。

我只好勸她走出去,查清楚身在何方,或找找看有誰可幫忙,再打電話給我。

結果,我等了整個晚上,電話沒再響起。

大約過了一個星期。她才再打電話來,告訴我發生了什麼。

原來那天晚上,她竟然像粵語長片那般昏厥在花園區路上,然後再像武俠小說一般給一個女子救了回去。

救起她的女子名叫珍妮弗(姑且名之。)才十八歲,身世也很奇特(且不細表。)當時跟一名A君同住。

吳欣怡還是天真爛漫的小女孩,人身安全了就沒事。後來常打電話來,跟我東拉西扯。她是新加坡人,華語會說不會寫,有一次,還以拼音照字典「臨摹」過一封中文信給我,字體歪斜,稚趣可愛。這封信至今我仍然妥善收藏。

像其他的普通朋友,我們有時聯絡,有時沒。日子一天一天過去。

某一天晚上,「激蕩工作坊」的老友薜仁長(姑且名之),突然神秘兮兮跑過來找我,要我幫一個忙。我還記得,我們坐在7﹣11門口前的石礅搖腳,商談。原來他受朋友(珍妮弗的姐姐)所托,要找一名據說在《南洋商報》工作的熊姓男子,因為失蹤的吳欣怡可能會連絡他。

原來,珍妮弗的朋友A君帶吳欣怡到吉隆坡,幫她找到一份快餐店的工作,安頓好住處。沒想吳欣怡又失蹤了。

我笑對薜仁長說:「你要找的人,就是我呀。」這麼巧,他只認識那麼一位在《南洋》工作的朋友。就是我。

可是,我可沒有拐帶無知少女咧。

別擔心,一如既往。過了不久,吳欣怡又再出現,打電話給我。

我連忙打電話給薜仁長,轉告事情的真相:原來吳欣怡人在吉隆坡時,終於記起(文章開頭)她吉隆坡的朋友阿明的電話。阿明跟她在新加坡的母親時有連絡:原來她母親已經再嫁,丈夫是一名飛機師。

結果是:吳欣怡因此得以回到新加坡,跟母親住在一起。

好了,圓滿結局。

後來,吳欣怡人在新加坡,仍然時常寫信、打電話給我,過著一般少女本來就應該有的十六歲甜美生活。

那一年年尾。「激蕩工作坊」在「人長久茶坊」舉辦跨年演唱會,我照舊捧場。還記得那一晚表演精彩,台上台下都顯得開心。

表演散場的時候。我抬頭,看見一名身裁略胖的女孩,向我走來。

「請問,你是熊先生嗎?」她問。

我說是。可是,我沒見過她。

「我是珍妮弗。」她說。

「哦,終於見到你了。」我說。

「你還記得吳欣怡嗎?」她問。

「當然記得,她最近還好吧?」我笑。

珍妮弗說:「她上個星期在新加坡騎腳踏車,給車撞死了。」

(6.7.2011星洲「星雲」)

[ 點閱次數:214327 ]

午餐時間只有一小時,肚子餓了,但我還是塞了半小時的車,來到茨廠街附近的派報社。一點正,我按了按玻璃窗旁的門鈴,門不久自動打開。我推門進去,辦公室裡坐著二女二男;我有點高興,表明來意:「我是來領稿費的。」聞言,一男一女相望一眼,微微笑,欲言又止。

戴眼鏡的男人說:「剛好,沒⋯⋯」沒了老半天。

我想想,問:「沒人發稿費?」

眼鏡男說:「剛好那個人請假。」

我說:「上個星期六我來,發現你們下班了。我下班的時候你們也下班。」

男人的笑意,從眼鏡後泛出來,笑說:「對不起我們幫不到你。」

我說:「我的意思是,難道你們不可能先付給我稿費,免得我白跑一趟?然後你再跟同事領回好了。只是很小的數目。」

男人斯文地,坐著笑說:「對不起我們幫不到你。」

我有點不耐煩:「我連午餐都沒吃,又要趕回去上班了⋯⋯」

「對不起我們幫不到你。」男人仍舊在笑。

「WTF!」說到這裡我不禁怒火中燒,再也忍不住:「你們這是什麼態度,我最火就是聽到這句話,誰要你們的幫忙!」越說越火,我回過身,大力把門關上。再俯身拾起地上一塊磚頭,往玻璃窗砸去。「寬朗」一聲,玻璃破開大洞,我再從口袋裡掏出火柴,點燃了報紙⋯⋯往門下塞去,一下子濃煙滾滾——

你且放心,從WTF開始的情節,都是虛構的。事實上,最後,我只是像喪家之犬似的,粒聲不出,垂頭嘆氣,擺了擺手,虛弱地關門,離開。

但是,仍然,我生平最恨的一句話,的確是:「對不起我們幫不到你。」

你知道這句話壞在哪裡嗎?

其一,壞在話裡有骨,貌似有禮,其實說得是:「我們不做是本份,做是幫你,你且不要怪我。」上至達官貴人,下至升斗小民(尤其服務業。)都喜歡皮笑肉不笑,順口就溜出這一句。

其二,壞在開口閉口說「我們。」未做事先「斜膊」。不,不是「我」,是「我們」一起幫不到你。

好毒呀,這句話。

從小我就聽老師說日本人事客如金,也聽說過韓國人的禮貌,聽說如今中國的售貨員也肯服務,連香港人也敬業樂業了。可是,在熱情、好客的馬來西亞人驕傲地向2020邁進之餘,我仍然不斷聽到這一句話:「對不起我們不能幫到你。」

⋯⋯

[ 點閱次數:222967 ]

1.《椰子屋》和莊若是聯在一起的,從一份文學讀物,延伸到美食事業,您給自己一個甚麼樣的分數,箇中的心情感受如何?聽說《椰子屋》有計劃復刊,進行到怎樣了?

不管是《椰子屋》雜誌還是「椰子屋」餐館,都是適逢其會,剛好碰到時間的窄縫,做了照我本身性格自然會做,別人不會做的事而已。自從一九八五年以來,直到「嚴重脫期」,《椰子屋》雖然有過合伙人,同事,職員,除了最後兩期(有愛偉一起。)《椰子屋》雜誌感覺上是蠻孤獨的,覺得大家都期待莊若做《椰子屋》,但沒有「大家一起做《椰子屋》」的感覺,都是「做得好,是大家眾志成城,搞壞了,都是莊若不善⋯⋯」,直到最近,臉書上的朋友一呼百應,我才知道肯出錢,出力支持《椰子屋》的朋友,其實還有很多。因此,重新出版的計劃,的確在進行中,如無意外,三個月內,無論好歹大家總會見到《椰子屋》重新出版。如果誰對這份刊物還有興趣或支持的(投稿,訂閱。)那請電郵給我詢問詳情:jrock.ch@gmail.com。至於「椰子屋」餐館,其實是大有可為的一個文化事業,也是一門大生意,但跟雜誌一樣,我在等待對的時機,找到理想的合伙人,才重新再來吧。不想又在以一己之力苦撐了。

2.馬來西亞經營純文藝讀物,非常困難,請談談《椰子屋》當年是在甚麼樣的動力之下誕生的。那段走過的路,給您甚麼啟示嗎?

《椰子屋》是在《學報》(我是《學報》最後的小編之一。)停刊,化悲憤為力量而出版的,當時蠻有一種「學報遺孤」的感慨。當年《椰子屋》是夾在正統文化和商業潮流的中間,兩面不是人。我們一點都不「蕫教總」,也一點都不「娛樂版」。要取得廣大讀者的追隨,或申請文化輔助基金,都肯定碰壁,未來再出版情況不會改善,更要面對電子媒體的競爭,因難重重。那段走過的路,沒有什麼啟示,只是感慨「時間怎麼過得那麼快?」

3.你本身的文學愛好是如何起步,曾經受到哪一些人或者哪一些作品影響而踏入文學天地?

我自小就喜愛閱讀文字,每週末去外婆家,一定搜尋媽媽中學時買的《學生週報》,翻開就不會動了。祖母是老師,也時常買書給我讀。小時影響我的作家是冰心,《新明日報》轉載的金庸,亦舒和所有武俠小說,舊《讀者文摘》,《南國電影》,《茶點》。稍長懂得讀張愛玲、三毛、柏楊等等。不過,到中學時,在一家廣進台灣文學作品的小書店發現了楊牧的兩本評論集(好像叫《文學知識》與《傳統的與現代的》,一環扣一環,認識,喜愛的作家更多了。那時我和老朋友桑羽軍索性寄錢去台灣「洪範書店」買書看,那時我最喜歡的詩人是瘂弦。

4.個人的工作與生活,對文學創作起著甚麼樣的影響?請舉一兩文章的內容,談談這方面相關的情形。

我一向是拙於想像(也想像不出單純的想像有什麼好玩。)寫的東西幾乎都是生活中發生過的,像「PJ﹠Bear」是小時我看過的一個電視連續集,同時是我又居PJ的生活感嘆,PJ有很多動物呀。「松鼠」亦是寫我很看不起的Kiasu鄰居,心驚膽跳借喻陶淵明,我中學時最喜歡的其中一名作家。

5.對電影觀眾而言,影評是選擇入場觀影的指南,也可以是觀影后才閱讀的註腳。對你而言,書寫影評的初衷是什麼?

我第一篇影話是發表於1983年的《學報》,是為了填版位。但後來我在報紙上寫的影話的確給了我一點生活津貼(或《椰子屋》的出版經費。)寫影話我是問心一句:自己對該電影的真正感覺是什麼?落筆是容易的,或者反過來,因為常年寫帶感覺的影話,我寫散文變得容易了。我寫影話是給讀者指南,但不會忘記提醒讀者,那是我的一己之見。不過,憑心自問,寫影話最應該有的一是文筆,二是觀點,初到八打靈那幾年,跟從《學報》朋友在法文學院,哥德學院,電影學會磨了不少時光。我的確認為有些人影話寫不好,是因為閱影不多,不求精進,缺少鑑賞能力或品味。

6.馬華作家的作品取材,你是否有什麼看法?例如,可如何主動走向社會群眾,或者不必在乎社會群眾?

一樣米養百樣人,各有各的看法啦。不過,我只對我認識的社會群眾有興趣。寫東西的時候,心裡總會至少有一位「讀者」存在的。如果社會群眾在乎我,我就會在乎社會群眾吧?如今我的文字,感覺上只寫給「我的讀者」,我的《椰子屋》朋友們,不必指引,總會知道我寫的,想的究竟是什麼,大家心意相通。

7.馬華文學發展至今,有人認為它獨樹一幟,自有一片天地;也有人認為它成不了氣候。對此,你怎麼看?

藝術這東西,不是靠量取勝的,總有一些個體戶天才「發圍」的可能。我覺得馬華文學有本土再現代化的需要,語言方面,可以有自己的特色。作家要再努力一點,多開闖自己的路線,獨樹一格才行。

8.你如何評估文學對人生的影響?一個人的素養、生活態度,甚至是事業?

文字是一切創意之源。尤其是中文。一個人的素養和生活態度,可能跟讀的東西有關,這東西卻未必是文學。除了文學以外,我覺得本國一般人的生活品味,的確在嚴重下滑。例如有朋友開餐館,寫明PorkFree,有人來叫菜吃,問「豬肉不是免費的嗎?為什麼沒豬肉?」開餐館遇到不少裝模作樣,當自己有品味的假行家,更是覺得警惕。發現許多搞文學的朋友,除了文學似乎沒有別的興趣,這可是「營養不平衡」,但既然他們已成年了,就無法「指正」了,唯有靠《椰子屋》推而廣之文學的「雜食」。

9.請談談,有哪一位作家,有哪一些事(或者對文學的熱忱)令你深為感動的?

沒有。搞文學的,孤獨,貧窮,都是自己找的,成年人「食得咸魚扺得渴」,沒什麼好感動的。做得太辛苦可以選擇不做,選擇了又喊苦的人,我可是一點也不欽佩。我喜歡的是一些奇人怪事,雖不能至,心嚮往之:例如朱邦復開電腦班,訓練徒弟看電影,掃地,做「道德經」讀書會,「不擔心智慧電腦不能成功,擔心的是成功之後會怎樣?」還有李安納柯翰,有一次他病到要到死,看到窗外屋頂,有烏鴉慢慢攏聚,又漫慢飛散,人便好了。還有海明威最後未完的小說《伊甸園》,小說中的小說給妻子發狂毀了,書中的作者後來決心把小說重寫,發現比原稿寫得更好,等等。《伊甸園》雖然未完成,是一本很好的小說,文筆好到不得了。

10.如果要談談互相鼓勵,以推動馬華文學發展,您認為馬華作家有哪一些應該做,可以做的事?

成年人,還需要鼓勵才會動?那不如不寫算了。就算年輕作者也不宜隨便鼓勵,才華這回事,有時「沒有就沒有」,可以啟蒙,但鼓勵不來。馬華作家應該去看看電影,吃吃披薩,長年旅行,用iPad或Macbook寫作,可以談一次戀愛的就笨笨地談一次,有膽花天酒地就去花天酒地吧,但不要一喝酒就以為自己是詩人了,得空喝點茶或咖啡可樂。不要整天一副要「天將降大任於斯人」的死樣。呵,拜托千萬不要再朗誦詩歌了,那只是提倡了歌,但抹殺了詩。如果大家可以努力寫出傳世巨作,然後大家開會狠狠評擊,就最好了。

[ 點閱次數:224201 ]

是我或椰子屋的朋友們,請幫我把這消息廣為散發吧(Facebook友仔請按一個分享。):我從來沒有把馬六甲「椰子屋」頂讓出去,或轉賣給人。

就這麼簡單。只是不要人家以為我那麼慘,那麼不會做生意而已(剛剛友弟才問愛偉:馬六甲「椰子屋」不是頂讓出去了咩?愛偉忙說不,別有衷情。)

真實情況是:

1)2008年初,吉隆坡「椰子屋」的小股東(都是馬六甲人)跟我說,想拿馬六甲「椰子屋」做加盟,他們經營,交店租給工錢,自負盈虧,2008年6月接手,自2008年9月起,每個月給我千五令吉加盟費。

2)他們答應簽合同,但一直拖延沒簽,我問過律師。法律上是,店還是我的,因為我沒讓給他們加盟,沒有合同。

3)沒簽約,他們答應給的加盟費,變成是口頭協約。至今已21個月,也就是31千,我分文未得。

4)店裡值十多千的咖啡機,是我的新機器(單據我還收著。)另外,店裡2008年六月之前,擁有的一切傢俬,機器,都是我和愛偉的財產。

5)因此;如今所謂店主或老板接受報章雜誌訪問,聲稱已把店買來或頂讓過來的說法,都是錯誤的。店員對客人所說:「莊若已賣了椰子屋」的說法也是錯的。

6)因為我沒收到加盟金,已不顧不問久矣。因此店裡的食物水準,和服務水平均與我與「椰子屋」(招牌)無關。「椰子屋」招牌已注冊,我如果發現有辱名譽,有權利取下來。

7)如今我沒有馬上採取法律行動或把馬六甲「椰子屋」拿回來的意思(一切有商有量。)我只是想做一個澄清。

澄清什麼?

還只是簡單一句:莊若從來沒有把馬六甲「椰子屋」頂讓出去,或轉賣給人。

[ 點閱次數:18923 ]

實在沒有時間,但這篇文字一定要寫。

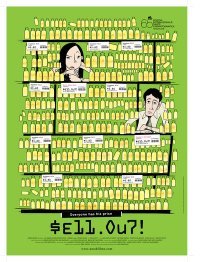

1)《死了都要賣》($e11.

Ou7)不懂什麼時候下畫,我看的那場只有兩排觀眾,我後排的一個女孩看完戲後哈哈大笑,旁人大概問她為什麼那麼清楚。她回說:「我當然知道,我看了第二次,哈哈哈!」為了開心一下,大家都應該去看這部電影。

2)今日《南洋》專欄,我寫錯了導演名字。原來他名叫楊俊漢(Yeo Joon

Han)自小英文教育,因為愛好歌劇,放棄律師專業,現在拍出一部普遍叫好(俗稱雅俗共賞)的第一部長片。

3)此戲什麼拉雜英語和方言都有(就是沒有國語,諷刺的是,它又是迄今為止,最馬來西亞的電影。)當主角混血兒艾力克(彼得戴維斯飾演)的標準英語老板聽不懂。他解釋:「我是一半英國血統,我媽媽……」老板大怒,說:「我不要半英語,這裡是亞洲,我要全英語!」

4)「Don't “but” me! I hate people

who“but”me!」誓必成為最新白領流行語。你不看此戲,不知語出何典。為了趕流行,趕快去看吧。

5)戲中會演戲又會唱歌的馬屁精主管,由本地劇場演員Kee Thuan

Chye飾演。他所著的訪問集《三月八日,馬來西亞醒來那天》本店有售,即將sell out,欲購從速。

6)《死了都要賣》是名符其實的「爆笑愛情血腥歌舞劇」。一目了然,笑到你飽。就算要反思也清楚反思的是什麼。總好過故作高深、敗絮其中的「所謂大師」作品。其實這部電影直擊要害,頗具深思價值。

7)片中大公司名叫

Fony(與Phony諧音。)諷刺抄襲風。當公司老板,發現其公司產品竟然是原創,又驚又怒!不行呀,要抄襲的才能賺錢呀。創作主管說:「但我們公司的口號,是「追求原創」?」老板沒好氣:「那是抄自台灣某公司的口號!」

8)楊導用電影,證實了消費人長久以來的一個疑慮:電器裡是不是有個定時炸彈?否則為什麼總是保用期剛過,就壞了的呢?

9)大馬銀幕還沒有出現過那麼一位有血有肉的華裔女演員, Jerrica

Lai,應該給她大大力支持。看了此片,你也會意外,除了黎明阿婆,我國原來還有那麼多會演戲的高齡人士(最出色的是怎樣都死不了,要死的時候卻扮鬼臉那位。)

10)這是黑色喜劇(全馬來西亞人民用SMS決定,處死一個夢想。)電影插曲曲曲動聽(還可以卡啦

OK自己唱。)中文翻譯抵死有趣(「如果要跟你睡,寧愿睡棺材」。)

11)對主要媒體的壟斷現象,電影搞笑:「我們都是一家人。」以SMS作為電視節目的賺錢手段,證明導演對於商業操作現況,也有一定了解。

[ 點閱次數:15070 ]

1)

到「東莞仔」吃早餐,攤開報紙。老板見狀(「東莞仔」是他老豆。)走過來,說:「你又點睇呢?」我隨口一答:「就讓蘇丹接管算了。」老板馬上噤聲,繞個彎,走到別處。

我抬抬眼,嘿,這不是他要的答案。

2)

希望報紙再不要發放這種論調:「不要再吵了,專心拼經濟啦。」無論漫畫,社論,都看得人傻眼。喂老兄,是非不分呀。

老大搶老二的洋娃娃,老二呱呱大叫。旁人見了,說:「吵什麼吵,專心吃飯吧。」像養狗一樣。

3)

有人跟我說:「網站很久沒有更新了。」忙得不可開交。但不是沒有想法,看到習勤用Twitter,不禁躍躍欲試。但不懂得用咧。

這裡只不過順便向大家交待一聲:這個星期天(17.5.09)別來。晚上有人(不是有人出版社啦。)在「椰子屋」辦婚宴(不是我啦。)我們會忙一整天。

4)

記者問霹靂事變,會不會引致下回大選慘敗?老馬說:「人民的記憶是短暫的。」讓我想起前一回大選,我與愛偉坐在祈安律吃魚餃麵。吳良山走過來派傳單,我接過一看:內容大概是:「別相信國陣的承諾,上回的還未實現的有⋯⋯舉例一二三。」還記得老馬答應了又反悔,說華團是黒社會那一回事嗎?

老馬識途,反面教材:「只要人民記得,民聯必贏。」民聯的資料收集部,可要認真向吳良山學習呀。

5)

說到民主。難道你天天翻報紙或上今日大馬,還不懂得感恩嗎?

如今報紙,網絡,天天都有人教導我們:民主,憲法,君主,三權分立等等基本概念。文字圖片兼具,聽說正反兩方還有意出光碟呢;過去三十年我們對民主的認識,還比不上過去三個月——我們這幾任的首相,弄臣,小丑(例如許美鳳)等等,對本國的民主奉獻真夠尾大!

[ 點閱次數:14948 ]

傍晚接到佐漢(「地理學家咖啡館」老板。)短訊,話說美國「通用汽車」裁員若干——這裡寫不出數目,只因我隨手把短訊刪了——感謝曾老板隆情厚意,對不起,我有刪掉的衝動;知之為知之,不知為不知。我沒有時間為世界的不景氣憂慮呀。裁員問題?昨天我問一名讀酒店管理的學院生,要不要做兼職?她說:「從我那邊搭德士來,大概要十塊錢呢。」真係知慳識儉。

上網谷歌「新加坡旅遊局長區嘉冰」,終於找到一則新聞:新加坡新任旅遊局長區嘉冰聲稱;雖然目前世界經濟不景,但不像「沙示」時期嚴重,要旅遊的人還是有的。哦,頂硬上吧,難道要從此認定旅客不來,守株待兔?

與有榮焉,區嘉冰是我的二表妹。這次回家過年,母親告訴我,說表妹做了旅遊部長;一查才知道,新加坡沒有旅遊部,只有旅遊局。區嘉冰的丈夫,剛好是前文「好正」提過的,已故老友馮延強的哥哥(純屬巧合,不是我介紹的;馮延強哥哥從澳洲回甲,去新加坡工作,認識了我表妹。)

從前大家長祖母還在,姑丈一家都來馬六甲過年。最記得大家去「麗都」戲院,表弟表妹興奮地在舊台(戲院分上下兩層,樓台不高)旁又蹦又跳的情景;沒見過那麼舊的戲院吶。

小時候學校假期,我常隨祖母或父母去新加坡玩。從女皇鎮政府組屋開始,到紅茂橋(是這樣寫嗎?)半獨立洋房為止(中間還長時期住過一公寓,我忘了地點。)從六十到八十年代,我對新加坡的認識遠甚於吉隆坡。

大姑丈是個能幹的建築商,金寶出生吧?大姑姐(我們不叫姑媽)算是馬六甲人。十多年前,在祖母喪禮,她跟我提起小時候,如何在膠園與馬共來往的驚險與困厄。她也告訴我,祖母的一些苦難經歷,囑咐我;有機會一定要寫出來。雖然我早逝的祖父是校長(淡邊「中華公學」第一任校長/創辦人熊明心。)祖母譚潔馨亦是老師,嚴格說來不算書香世家,因為家貧,我父親只念到小學。

可是,自小我老家就不乏書籍;老書櫃中排滿五六十年代書報:《讀者文摘》、《茶點》、《銀色畫報》、《南國電影》及彩色連環圖(「西廂記」,「水滸」,畫功精美。)等等,我猜想;除了因為父親與友人合資開印刷廠外(「友聯印刷公司」,在三保井。直到今天,或許還在免費替培風印義賣卷吧?)幾乎都是大姑姐未去新加坡念書前的中學讀物。

從小我最喜歡的,就是翻翻找找大姑姐的舊書,生吞活啃,自得其樂;這或許就是文字因緣,有一天要回報的。

二表妹阿冰自小聰穎,是已故大姑丈最疼惜的小女兒。八十年代,大姑丈生意不順逐,家裡也困難過,一家人如何「共赴時艱」,我也略有所聞;當時已身在吉隆坡,沒常去拜訪他們。可是今天,大姑丈一家不只雨過天晴,而且吐氣揚眉。

你怕世界不景氣?怎樣跟三年八個月,或八年抗戰相比?那才是會死人的呀。如今我遙望舊山河,回想我們的先輩。由貧致富固然不易,有點(不多)擔心的:反而是我們的後輩。由奢入儉難呀。

[ 點閱次數:14396 ]

椰子屋創辦人,文字與餐館設計。

有人出版社于2003年成立于馬來西亞吉隆坡﹐由一班年輕的中文寫作者組成﹐目前以業余方式刻苦經營。其成員背景多元﹐來自廣告﹑資訊工藝﹑新聞媒體﹑出版﹑音樂﹑電影甚至投資界。有人虛實並行﹐除了經營網上"有人部落"﹐也專注藝文書籍的出版和製作。